ag真人百家乐怎么赢 他曾任总后勤部政委, 85年被澌灭一切职务, 晚年肯求铁路“拐弯”

1985年,河南新县举办安定典礼,挂牵吴焕先糟跶50周年。繁密东谈主士记挂这位红25军领袖,建国中将张池明亦在其中,抒发长远敬意。

他此行旨在乱骂老战友、同道并重返久违家乡。但是,因被澌灭军职及党表里职务,当日未有当地指导荒谬舆睬。

张池明东谈主生非常,曾为四野将领,大通顺时间任总后勤部政委达八年,本领九一三事件亦未对其产生影响。

1977年后,他的处境变得私密,至1985年,被谨慎澌灭通盘职务。

其时,触及“两案”的高档干部待遇多受重挫,即便未坐牢。而张池明却享正兵团级离休待遇。

在几个要紧事件中,他的发达均一鸣惊人,极为荒原。

离岗后,张池明回乡居住。晚年时,他凭关系与影响力,使铁路改线,为家乡谋福,几十年翻重生涯,他长久不忘为家乡作念功德。

张池明1917年生于河南新县傅山村隐隐家庭,8岁前无名。全家五口东谈主仅靠三亩薄田维生,生活拮据。

父母开明,坚捏供他读书。私塾先生为他取名“张家相”,并传授诸多朝上念念想。

读书两年后,家庭经济难题,他年幼时便随叔叔参与农民通顺,投身翻新。

张池明因有文化会书写,被派至少共鄂豫皖中央分局负责笔墨宣传。陈昌浩鉴赏他,常携其巡缉苏区宣传,他从中受益匪浅。

通过陈昌浩,他常能见到鄂豫皖苏区张主席。张主席觉得“家相”缺翻新声威,遂更名“赤民”,寓意引颈贫乏内行走红色谈路。

而后数年,张赤民在鄂豫皖苏区申明远扬,其名字广为东谈主知。

反“会剿”失败后,红四方面军主力入川陕,张赤民留鄂豫皖。1934年春,红25军37师2团少共团委文告张赤民遭疑通敌,被师部拘捕拷问。

苏区生计环境终点深奥,里面氛围过度病笃。若事态捏续,他将靠近处决的运谈。

关键时刻,红25军政委吴焕先捕快37师,了解事情原委后,决定保下张赤民。自此,张赤民留在吴焕先身边,担任秘书职务。

张赤民在吴焕先的扶携下飞速成长,但红25军小长征本领,吴焕先糟跶,此事令张赤民深感哀吊。

他加入徐海东麾下,成为红15军团战士。三大主力会师之际,原红四方面军张主席因要紧荒诞受驳诘,张赤民为抛清关系,更名“张池明”。

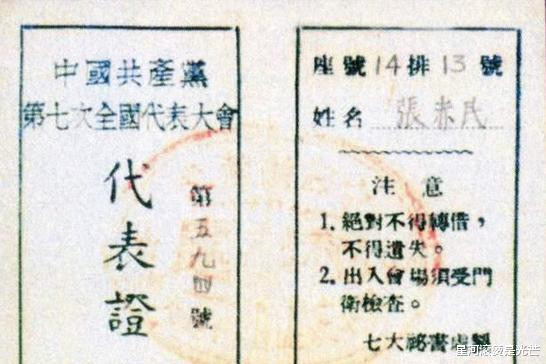

直至七大会议,他强项条目使用新名后,世东谈主方由“赤民”改称其新名。

抗日战役时,张池明战斗教化丰富,先在八路军,AG百家乐为什么总是输后转新四军,萍踪广博晋察冀、冀鲁豫、鲁西、华中等凭证地。

日寇苦守后,张池明随黄克诚赴东北,历任独2师、6纵16师、43军127师政委及43军政委,后两职与李作鹏搭档,两东谈主关系深厚。

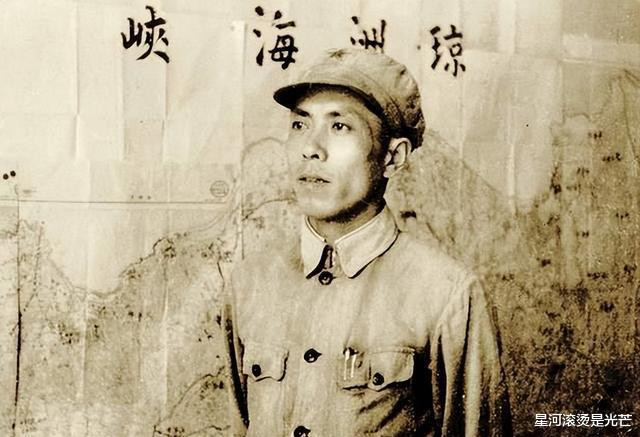

开脱海南岛之战,43军与韩先楚的40军相似孝顺昭着,但因军长后续影响,43军的宣传相对较少。

国内场面平稳后,张池明如繁密四野南下干部,留任中南。在中南军区,他转至后勤阵线,并担任军区后勤部部长及政委职务。

1955年,张池明获中将军衔并调至北京总后勤部任督察长,7年后升迁为副部长。

1962年,李聚奎因邱中将排挤卸任总后政委,职位空白。邱中将与张池明同为四野干部,且均与李作鹏交好,故张池明飞速接任总后政委及党委二文告。

张池明在此职位任职长达8年,这在东谈主事更替频仍的大通顺时间极为稀有,显现出其非常之处。

九一三事件后,邱、李两位中将即刻拆伙审查,总后部门大幅调理,丁先国、王希克、陈庞、伊文、张明远、严俊六位副部长遭免职并禁受审查。

政委张池明,带有四野特质且与邱部长关系密切,却毫发无损,实属荒原之事。

1975年,张池明调任炮兵政委及炮兵党委第二文告,其职位照旧显贵,地位未减。

九一三事件后,张池明未受牵缠,标明他未深入参与贪心。因此,毛主席未对其采选设施。

1977年,中央加强对两案审查,张池明处境变得私密,随后被澌灭军职并进行了一段时辰的拆伙审查。

职责组造访中发现他介入过旧事务,遂于1985年决定:排除张池明通盘党表里职务,并令其退出现役,办理离休手续。

张池明级别本将裁减,幸得红25军老战友刘华清等东谈主助力,最终得以正兵团级离休,相较于涉案东谈主员,此成果已属上乘。

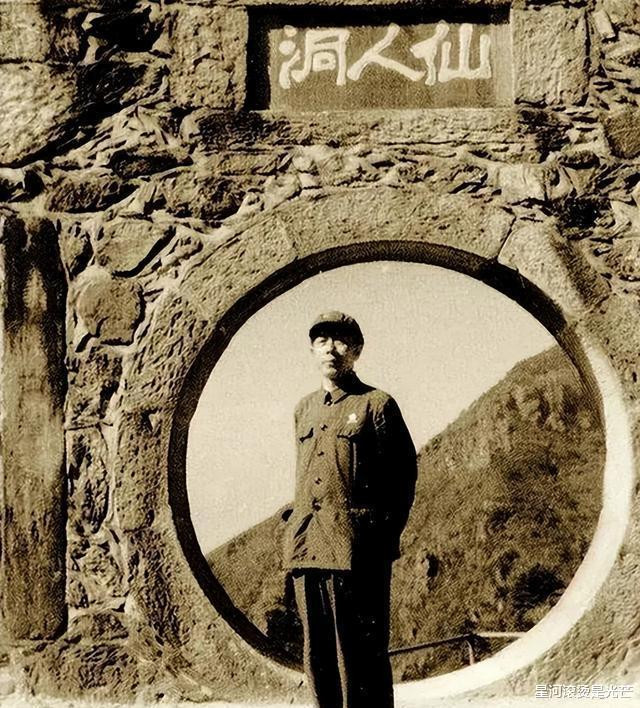

离休后,张池明巧合辰作念想作念的事了。他先回家乡,又投入了吴焕先糟跶50周年挂牵会。

吴焕先曾救他一命,多年昔时他仍牵记这位老首级。从与红25军旧交的讨论中可见,翻新年代的友谊深刻铭刻,镂骨铭心。

张池明其后专注军史、党史商讨,参与了《中国工农赤军第二十五军战史》、《中国东谈主民开脱军第四野战军战史》等官方史料的编审职责。

1989年,闻中央将修“京九”铁路,张池明联袂郑维山等八位大别山籍将军,联名致信中央,恳请关照翻新老区。

“京九”铁路于商丘站西绕大弯,经信阳市后恢收复线。此举极大便利了老区天下,促进了经济增长,实乃大功。

1997年ag真人百家乐怎么赢,张池明骤一火,长年80岁,病因所致。他的一世就此画上句号,其孝顺与树立永载史书。

- 上一篇:ag真人百家乐怎么赢 047期徐春辉双色球预测奖号:蓝球走势分析

- 下一篇:没有了